家計簿はざっくり把握できれば、それで良い

家計簿をつけるのは手間がかかる。

それでも、1ヶ月にどれくらいお金を使っているのかは把握しておきたい。そのため、項目ごとにざっくりと手帳に記録をつけている。

一般に販売されている家計簿ノートでは、買った日付・商品・値段をひとつひとつ細かく記入するものが多い。そういうノートを使ってみたこともあるけれど続かなかった。

1ヶ月の支出の確認と金銭感覚にブレがないかを把握できれば良いので、今は項目ごとに合計金額だけを記録している。そんな、ざっくりとした家計簿の書き方をご紹介。

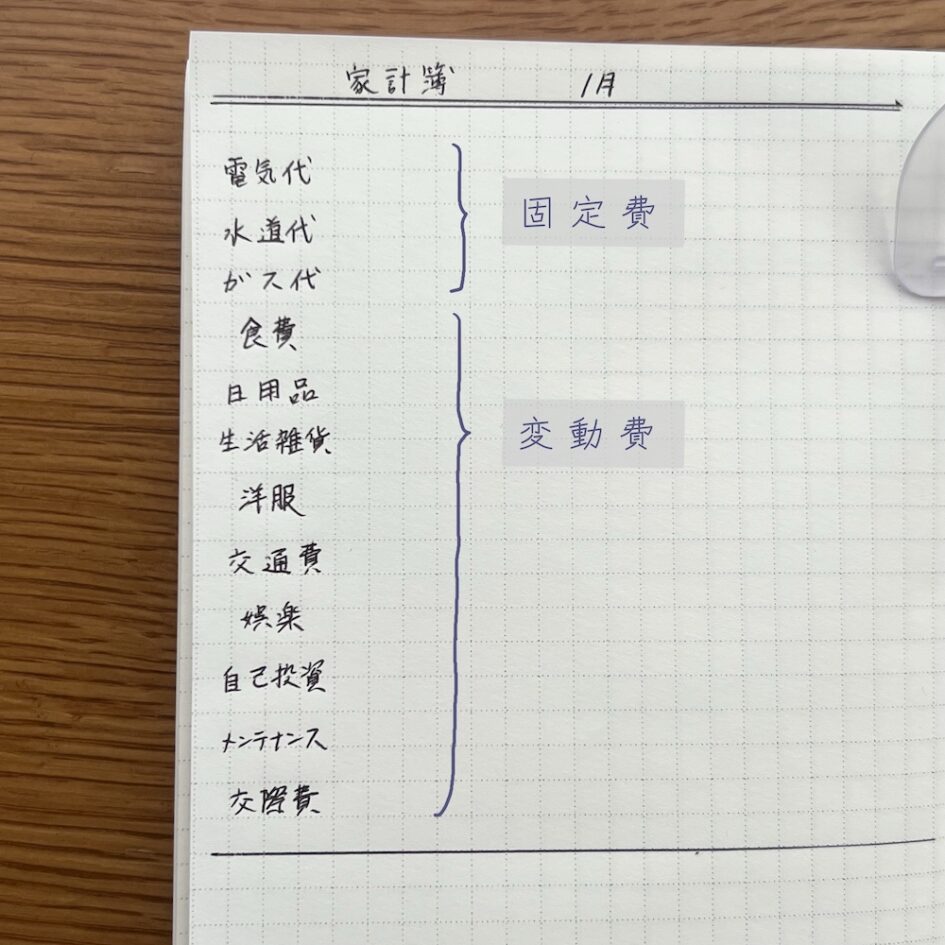

把握したい項目を決める

電気代・水道代・ガス代、このあたりの固定費はスタンダードな項目かと。

変動費は生活スタイルによって異なるので詳細については割愛するが、私は食費・洋服(衣料品)などの上の写真に記載されている項目を変動費としている。

「日用品」はドラッグストアで購入するような消耗品関係。「生活雑貨」は収納ケース、収納ラック、キッチン用品(フライパンetc)のように必要に応じて発生する出費関係。

毎月必ず発生する出費のものと、月ごとの金額の差額が大きいものは項目を分けたほうが分析しやすいので、こんな感じに分けて記録している。

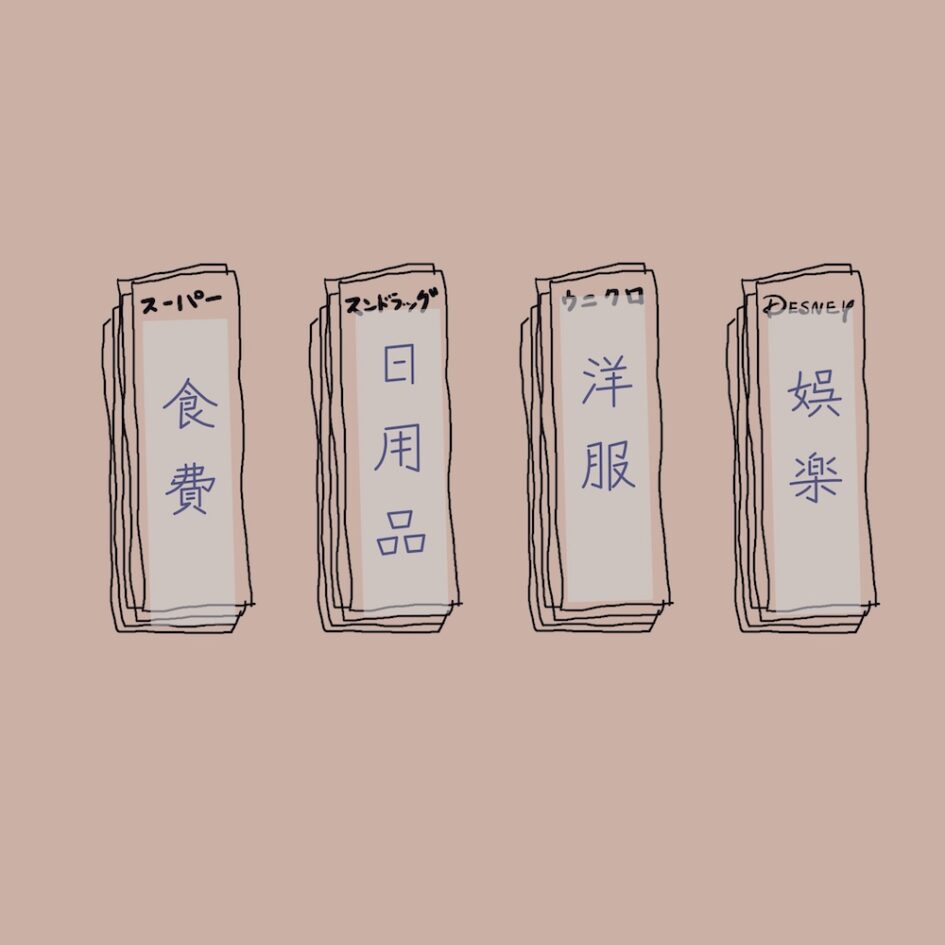

レシートを項目ごとに仕分ける

把握したい項目が固まったら、1ヶ月ぶんのレシートを自分で決めた項目ごとにわけて、レシートの山を作る。

食費のレシートの山、日用品のレシートの山、洋服のレシートの山というように仕分ける。

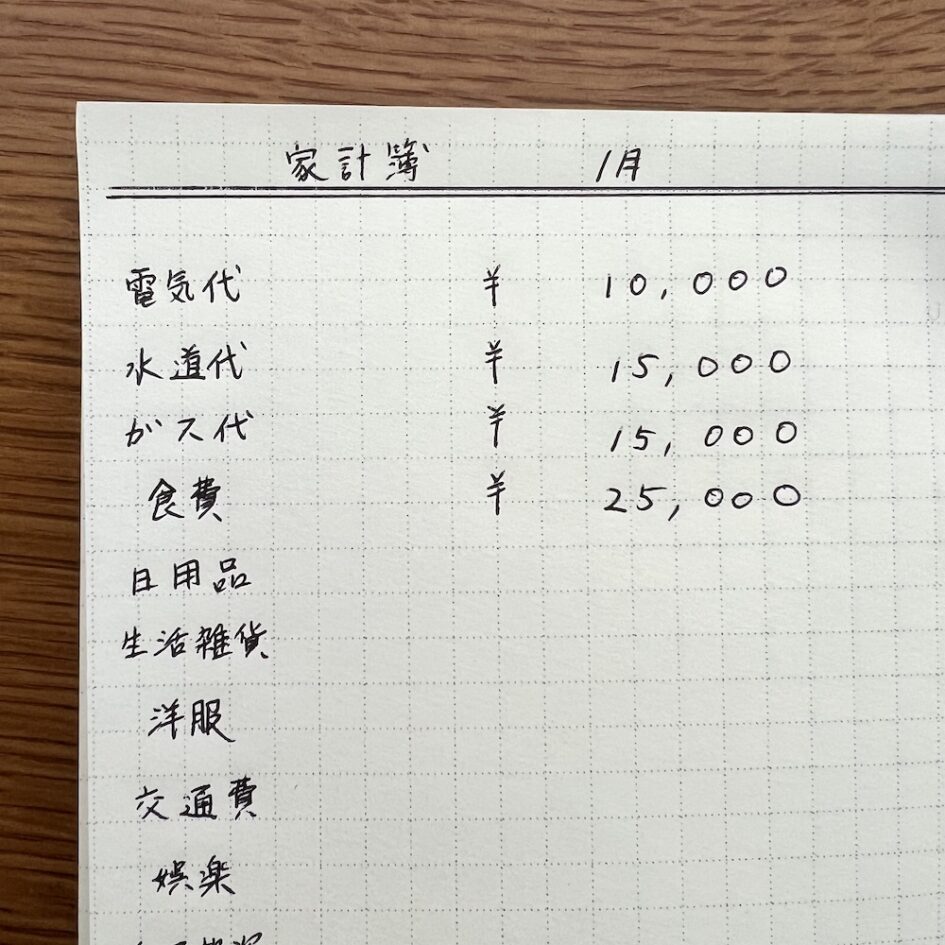

項目ごとに合計金額を計算する

食費のレシートの山を左に置き、計算機を右に置く。そして、レシートの合計金額を1枚ずつ確認しながら、計算機でひたすら足していく。

計算したら、家計簿の食費の項目の横に食費のレシートの合計金額を書く。

食費が終わったら、今度は日用品のレシートの山を左に置き、同様に日用品の合計金額を計算して、家計簿の日用品の項目の横に金額を書く。

同じように全ての項目の合計金額を記入していく。

結果を分析する

項目ごとの合計金額を家計簿に書き込んだら、1ヶ月の支出金額の合計を記載する。

そして、ここからが一番重要!記録好きなので、記録できたことで満足してしまいがちだけど、その後の分析が大切。

家計簿を続けていると、1ヶ月の支出金額の平均がわかってくる。食費の平均、日用品の平均、そして各項目の平均支出金額も見えてくる。平均より多いか、少ないかが金銭感覚の目安になる。

今月は洋服にお金をかけたので、来月は支出を抑えようとか。今月は支出が少なかったので、今後欲しいものが出てきたときのストックにしておこうとか。そんな活かしかたができる。

また、そもそもの支出を減らしたい(平均を下げたい)のであれば、固定費で抑えられる方法はないかを検討してみる。

また、変動費で減らせる項目がないかを検討してみる。支出額の大きい項目ほど減らせる可能性が高いので、その項目のレシートの山を見返しながら、検討するのがおすすめ。

まとめ

家計簿の書き方としてはざっくりとしているけれど、継続できてこそ意味があるので、自分にとってはこのくらいのざっくり感が合っていそう。

1ヶ月にいくらぐらいあれば、それなりに楽しく暮らせるのかを把握しておけば、お仕事や生活を選択するときの指針にもなるのでよい。

ちなみに、この家計簿は自分で製作している手帳の巻末にあるメモページに記録している。1ヶ月分を1ページにまとめて、12ヶ月分は記録できるので、ぜひこちらの手帳もよろしくお願いします。

・ ・ ・ ・ ・ ・